“你的嘴好大啊,哈哈哈哈”。近期,在社交媒体平台上,对《如懿传》中角色的模仿不断出现。

继年初“春山学”之后,由B站兴起的又一“网络学科”——“如学”又传播开来。

在互联网技术加持下,文艺评论的传播插上了新的翅膀,新形态也如雨后春笋不断涌现。这其中,以B站、抖音、小红书等为据点的短视频文艺评论已经成为文艺评论领域的重要据点。

由不同文艺爱好者组成的各类数量庞大的批评群体,以异乎传统的方式参与文艺批评,网络文艺批评正在成为一道独特的文化景观。

“人人都是评论家”

如果说近20年来中国的影视评论发生了什么重要的改变,那么出现了“线上线下”、传统和新媒体这样的文艺场域一定是不容回避的变化内容。

从深层肌理来看,以互联网、大数据、人工智能等为代表的新技术,在深刻影响影视剧制播的同时,也同步改造着文艺评论的写作形态和传播机制。从整体上重塑着文艺评论的“底层逻辑”。

传统的影视文艺评论往往充斥着温柔敦厚的文本细读,抑或是艰深繁复的理论推进。而现在,去中心化的短视频评论形式,成就了“人人都有麦克风、人人皆是评论家”的网络舆论空间,以其独特的创造性和活力为文艺评论注入了新鲜的血液。

以弹幕批评为例,不同时间观看的观众围绕作品和弹幕形成了一种“共同欣赏和批评”的独特话语空间。这种评论及时、准确地传达着观看者的情绪,其中不乏真知灼见。而精炼的语句颇有“微言大义”“暗寓褒贬”之气势,所亮出的褒贬态度也是传统评论中所缺乏的。

去年暑期《我的人间烟火》热播时,因创作的角色孟宴臣传递给观众一个“为爱阴暗爬行”的中式总裁的形象,导演李木戈因此被网友直呼为#李木戈配享太庙#。

原本是隆重而带有祭祀色彩的词汇,被用在导演身上,经过网友脑洞大开的再创作,反而赋予了其新的意义。

“配享太庙”因《知否》而大热,因网友再创作而风靡,此词至今已常见在网络评论中,足见网络文艺评论新奇、精炼、即时、互动性好的独特属性。

依托于互联网巨大的传播力和影响力,网络文艺批评在“批评的数量”与“影响的广度”上均已超过传统文艺批评的范围。

事实上,早在“春山学”成为热门话题之前,其他如冰学、晚学、花学、明学、甄学等“学科”已经吸引了大量“网络学者”沉迷其中。

这种“网络学科”打破了纸质的、书面的文艺评论的系统性和深度模式,却更符合当代社会大众的浏览习惯,无论是吉光片羽、吐槽戏谑或一地无聊,都已经无孔不入地入侵了当代网友的文娱空间。

“网络学科”的内容再生产

某种程度上,网络评论区文艺爱好者们的学养储备、专业精神与评论水准,再加上粉丝式的介入视角,其评论往往能够做得更微观、更深入。

特别是有见识的up主秉承一腔热爱,不局限于“几分钟看一部电影”的剧情概述,深入探讨作品的主题思想、象征隐喻、社会文化背景等深层次内容等等,最终也升华了用户心中关于剧集的理解。

以《甄嬛传》衍生出的“甄学”为例,经过网友“显微镜下的层层放大”,各式评论已经超越了剧情本身,有“800倍镜微观品剧”的,有专攻 MBTI 分析的,有赏析美妆和考究服饰的,有从剧情里提炼职场江湖经验的……

“甄学”与现代生活语境相结合,成为了一种具有情绪价值的社交货币。但凡没有扔掉智能手机、彻底退出当代生活的人,都必定在互联网生活中偶遇过“甄学”。

《长月烬明》中,“面如观音,心若蛇蝎”的天欢获得了比主角团更高的人气。天欢打破规训,不压抑情绪的角色和言语受到了很多人的喜欢。

剧播没多久,#我志愿加入欢门#的话题便被顶上了热搜,人人争相加入欢门,自称欢门弟子。

天欢从不自我内耗的性格,恰巧为如今焦虑自耗的大众提供了另一种可能,也为观众在主线剧情之外,丰富了审视作品的视角。

在网络环境下,大众文化的生产和消费结构都已经被重塑。影视公司把作品交付开播,实际上只完成了文化生产的上半场;在下半场,受众则乐此不疲地参与,以消费和再造来完成文化生产。

是剧评也是心境

创造力与暴力只有一步之遥

但在我们享受网络短视频文艺评论所带来的种种情绪价值之下,也不能忽视网络文艺评论所带来的单向度的“遮天蔽日”之感。

与传统媒体的公众性质以及努力建立价值共识不同,“圈层化”成为短视频平台上文艺评论的鲜明特征。网络平台也趋向于根据年龄、性别、职业、文化背景和兴趣爱好等特定因素将用户细分成不同的群体。

为了迎合圈层喜好,UP主或许会使用激烈的言辞、过度的讽刺或片面的解读,以激起观众的强烈情绪反应。这种情绪化的表达方式,容易转化为对评论对象的“网暴”。

特别是在涉及热门话题、争议性作品或公众人物时,随意性、吹捧式、谩骂式或恶搞性的批评更是屡见不鲜。

“甄学”中关于安陵容的风评翻案,“如学”中关于魏嬿婉的重新审视,莫是如此。

过去安陵容身上虽然有一定的悲剧色彩,然而观众对其角色的共情理解并不深刻。但近年来,现实社会中的内卷,高密度的职场生活,使得年轻人对其“我这一生从来都是身不由己”产生了同样“困在系统中”的共情。在小红书上,安陵容那入宫时的兴奋到后来“我好累”的转变,已经成了某种社畜倦怠的代言人。

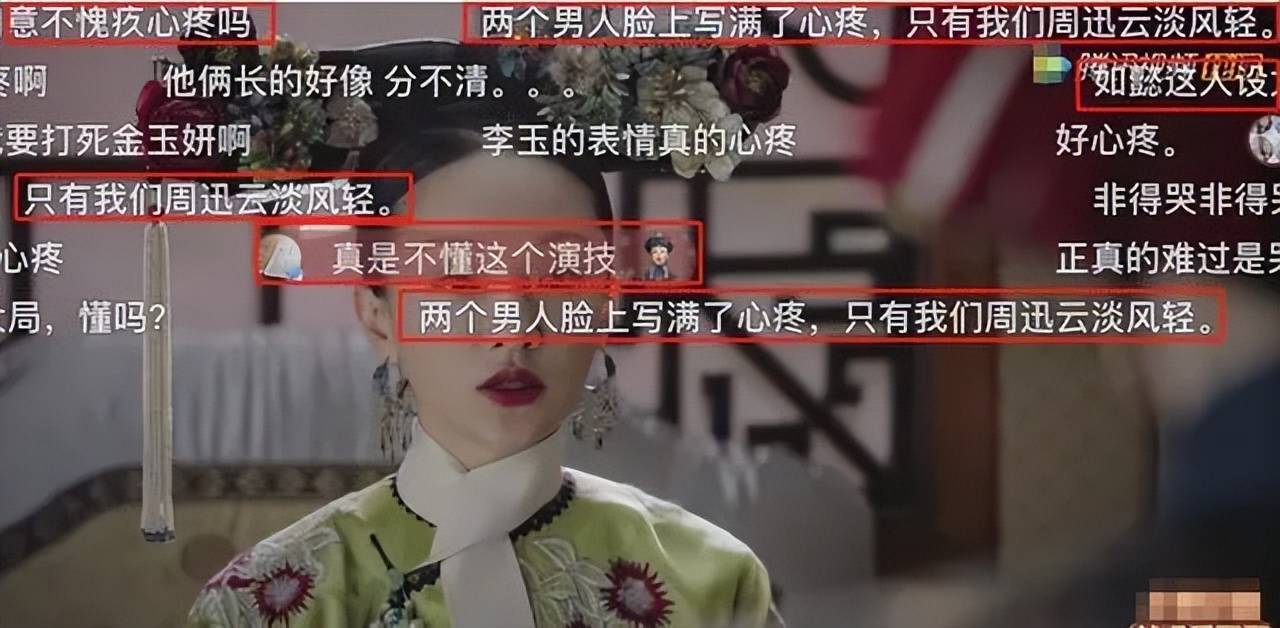

比如“如学”中,从对魏嬿婉的重新审视,到对如懿“人淡如菊”的反讽,最终上升到对演员全方位的攻讦和讨伐。

而在《如懿传》中所塑造的“死相最狼狈”的恶毒反派,在六年后也迎来了角色的“平反”。这一出身卑微、不卑不亢,最终逆袭的励志形象,让越来越多的网友代入“打工人”视角,产生共情,觉得她才是被夺了气运的大女主。

与此形成鲜明对照的,则是对于人设“人淡如菊”的如懿的不满,进而上升到对剧集内容铺天盖地的吐槽风潮。

以“你如总是淡淡的”“煮葱荟”为代表的“如学”之风迅速席卷各大视频网站,花式“考古挖坟”,甚至连带着周迅本人的风评都被影响。

从“甄学”,到“春山学”,再到“如学”的风靡,不难看出时代价值观与年轻人情绪的转向:当代年轻人已经开始意识到生命的“差异性”,他们厌倦职场无休止的内卷,渴望逃离现代社会的“规训”和“秩序”,渴望实现心理层面的“自我解压”和“个性释放”。

传统文艺评论在经过作者反复的酝酿,带有客观审视的意味,而网络文艺评论因为其及时性的心情抒发,更容易成为主体心境的投射。

我们理解这种真实的情绪,但如果不加以理性调和,网络文艺评论极有可能脱离影视作品本身,从严肃、专业、理性的艺术审美,沦为盲目追求消遣娱乐、博取眼球的载体,乃至朝着网络暴力的方向滑落。

理智、审慎和节制的调和

走出闭目塞听

如果社交媒体平台运营者没有坚守正确的价值导向,那么算法推荐可能会成为被利益主导、只一味迎合观众喜好和追求盈利的机制。

同样地,用户如果不对算法推荐保持批判性思维,视野可能会逐渐收窄,而对剧集的欣赏也可能演变为仅仅在个人喜好的小圈子内循环,最终陷入“最懂你的人给你的伤害也最深”的怪圈中。

现今,无人能够否认,在讨论中国影视文艺的任何话题时,若忽略了互联网对文艺评论所产生的影响和转变,那么这样的讨论必定是残缺不全且缺乏前瞻性的。

不管我们使用“网络文艺”这一词汇,还是采用其他更加细分的词汇,来描述互联网时代下文艺评论的新发展与新成果,我们都必须直面互联网为文艺批评带来的新现象和新挑战。

如何准确理解迅速崛起的网络文艺批评,如何有效引导这一新兴力量,是关乎影视行业发展的重要问题。

对人为制造的、虚假的网络评论“流量”务必要保持高度警惕,一方面发掘其中蕴含的审美时代特征,洞悉社会审美偏好的变化,另一方面不因盲从舆论而忽略了真艺术,更不能在“流量”的迷思中放弃对真善美的永恒追寻,努力打通文艺批评走进生活、走向大众的“最后一公里”。只有掌握这种平衡,才能营造好的网络文艺评论生态。